Para Costa Rica, el fútbol siempre ha representado el deporte nacional, con efectos económicos, formativos y, sobre todo, culturales. El fútbol también ha contribuido al fortalecimiento de la conciencia nacional costarricense, que ha vivido momentos fundamentales en dos eventos deportivos en los últimos 30 años: la Copa del Mundo de Italia 1990 y la de Brasil 2014.

Es útil reflexionar sobre cómo, en realidades políticas reducidas y frágiles como la de Costa Rica (y muchos otros países), el fútbol y el deporte en general desempeñan una función política, social y cultural de importancia primordial, mucho más que en contextos políticos desarrollados donde, de hecho, a veces son elementos de división.

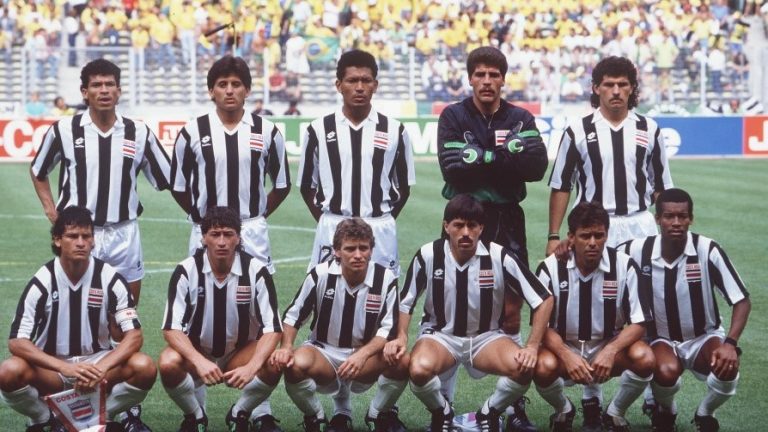

En 1990, en su primera participación absoluta en un Mundial, Costa Rica sorprendió al mundo con una histórica actuación en Italia, desafiando todos los pronósticos: considerada una de las selecciones más débiles del torneo, la selección centroamericana se encontró en un grupo complicado con Brasil, Escocia y Suecia, pero se destacó por su espíritu de sacrificio, organización y determinación.

En su debut, Costa Rica logró una victoria crucial al vencer a Escocia 1-0, gracias a un gol de Juan Cayasso. El resultado sorprendió a analistas y aficionados, pero fue el segundo partido contra Brasil, que terminó en una derrota por 1-0, el que mostró la solidez del equipo dirigido por el técnico yugoslavo Bora Milutinović.

En el tercer partido, decisivo para la clasificación, Costa Rica logró remontar y vencer a Suecia 2-1, con goles de Roger Flores y Hernán Medford; esta victoria permitió al equipo cerrar el grupo en segundo lugar, logrando una hazaña histórica: el acceso a los octavos de final. Sin embargo, en los octavos, el sueño se detuvo contra Checoslovaquia, que ganó 4-1.

A pesar de la eliminación, la aventura en Italia fue memorable: para un país con una tradición futbolística limitada, fue un resultado asombroso que encendió el orgullo nacional y los protagonistas de ese recorrido deportivo, entre ellos Medford, Cayasso y Conejo, se convirtieron en héroes deportivos nacionales, símbolo de una identidad futbolística en construcción.

La participación de Costa Rica en Italia ’90 marcó el inicio de una nueva era para el deporte del país, inspirando a futuras generaciones y abriendo la puerta al fútbol mundial.

Sin embargo, fue con el Mundial Brasil 2014, donde Costa Rica fue protagonista de uno de los cuentos más sorprendentes en la historia del fútbol, que se consolidó una conciencia deportiva nacional definida y sentida por toda la ciudadanía. Considerado un outsider, Costa Rica terminó en el temido “grupo de la muerte” junto a Italia, Uruguay e Inglaterra, todas antiguas campeonas del mundo.

Guiados por el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, los costarricenses mostraron una notable preparación táctica: 5-4-1 en fase defensiva y rápidas transiciones en ataque. En su debut, aplastaron a Uruguay 3-1 con presión alta, marcajes cerrados y verticalizaciones repentinas; contra Italia, adoptaron un bloque medio-bajo bien organizado, cerrando los espacios y golpeando con un contragolpe letal, finalizado por Bryan Ruiz para el 1-0 decisivo. Inglaterra fue bloqueada en un 0-0 con una defensa de cinco compacta y líneas cercanas. Costa Rica cerró el grupo en primer lugar, invicto y con solo un gol encajado.

En los octavos de final se enfrentó a Grecia: en inferioridad numérica durante 30 minutos, resistió con gran espíritu de equipo, liderada por un superlativo Keylor Navas, y ganó en penaltis (5-3).

En cuartos de final contra los Países Bajos, los “ticos” aplicaron un esquema ultra-defensivo con dobles marcajes sistemáticos sobre los extremos holandeses. Tras 120 minutos de sufrimiento, fueron eliminados en penaltis (3-4), pero nunca perdieron en el tiempo reglamentario. Técnicamente, Costa Rica se destacó por una notable claridad mental en los momentos clave; Keylor Navas, decisivamente relevante durante todo el torneo, fue el símbolo de una selección sólida, concreta y sorprendente. La hazaña encendió el orgullo nacional: Costa Rica pasó de ser un outsider a un modelo táctico y una inspiración global, demostrando que la organización, disciplina y corazón pueden desafiar cualquier jerarquía en el fútbol mundial. El fútbol se transformó en un instrumento de cohesión social e identitaria, con el equipo representando valores de disciplina, resiliencia y esperanza.

Navas, Ruiz, Campbell y sus compañeros se convirtieron en héroes civiles, y todo el camino fue vivido como un rescate simbólico, en un país sin ejército pero capaz de imponerse con talento y organización. Costa Rica posee una estructura deportiva de las más desarrolladas en América Central: gracias a un sistema educativo integral, los jóvenes pueden practicar deportes desde la escuela, con el fútbol como disciplina de referencia.

En comparación regional, el único rival real es Panamá, con capacidades similares pero un palmarés muy inferior.

El campeonato nacional es competitivo a pesar del escaso número de equipos: títulos que cambian de dueño a menudo y aficiones apasionadas lo convierten en un espectáculo seguido y sentido. Equipos como Saprissa (40 títulos) o Alajuelense (30 títulos) albergan gran parte de la historia futbolística nacional.

A nivel internacional, la selección costarricense ha disputado seis Mundiales, comenzando por Italia ’90, el primero y por ello considerado de fundamental importancia, y Brasil 2014, una actuación histórica para el país que galvanizó a toda la nación.

Además, infraestructuras como el Estadio Nacional de San José (35,000 plazas, inaugurado en 2011) y el estadio de Saprissa (“La Cueva del Monstruo”) han calificado al país como un polo deportivo moderno y acogedor, reforzando la presencia del deporte en la vida cotidiana y turística.

En el plano político y social, Costa Rica se beneficia de prestigio internacional a través del deporte: convertirse en uno de los equipos más fuertes de la región significa atraer turismo, patrocinios y atención mediática, donde la participación del país en competiciones es una forma de “aparecer en el mapa” y reivindicar una cierta relevancia deportiva. Además, competir a alto nivel ayuda a consolidar la identidad nacional, ofreciendo símbolos compartidos de orgullo y pertenencia, en un contexto político estable pero carente de grandes momentos simbólicos y, de hecho, cada vez más vulnerable a las diferencias económicas y políticas que se han consolidado en los últimos años entre la población.

A diferencia de potencias norteamericanas o europeas, el país no se ha construido sobre eventos históricos dramáticos o conflictos, haciendo que el camino deportivo sea un canal efectivo para fortalecer el sentido de comunidad y de pertenencia nacional, incluso a través de la mitificación de los equipos, entrenadores y jugadores ganadores. La ausencia de figuras políticas o culturales de relevancia internacional seguramente convierte a los futbolistas en una alternativa válida, al menos para la gran mayoría de la población que sigue el fútbol.

De hecho, como en ’90 y ’14, la narrativa construida en torno al recorrido deportivo del país en los mundiales fue extremadamente romantizada: a nivel internacional, el relato (muy común en el mundo deportivo en realidad) de la “fábula deportiva” del pequeño equipo, proveniente del pequeño país, que compite, ganando, contra los “gigantes” del deporte resultó ser muy exitoso, transmitiendo un sentido de recorrido épico que realmente capturó la atención de la opinión pública internacional.

Desde la perspectiva nacional, en cambio, la construcción de una participación colectiva en el evento deportivo hizo que cada costarricense se sintiera involucrado y útil al resultado del equipo, tanto que tanto en ’90 como en ’14 se concedieron permisos extraordinarios a los trabajadores para seguir los partidos.

Por lo tanto, es innegable la gran función agregadora del fútbol en Costa Rica: en contextos culturales como este es difícil fortalecer la identidad nacional de la población sin referencias históricas fuertes. Una reflexión útil para entender las dinámicas sociológicas de países estructuralmente diferentes al nuestro, que también demuestra que, incluso sin la necesaria exacerbación de caracteres nacionales tradicionalistas y culturales fuertes, quizás ligados también a episodios históricos violentos, se puede construir una conciencia colectiva igualmente fuerte y, tal vez, incluso más sana.